Actividades y talleres para adultos mayores: guía completa con planificaciones y recursos gratuitos

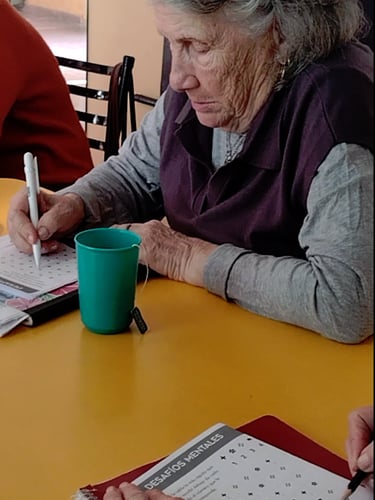

Descubrí cómo los talleres de memoria fortalecen la atención, renuevan el deseo y crean comunidad en adultos mayores. Teoría, planificaciones listas para usar y experiencias reales de Rosario, CABA y AMBA.

📊 Resultados medibles en participación y bienestar.

📚 Planificaciones y materiales descargables listos para usar.

🧑🏫 Fundamentos en psicología social y neurociencias.

🌎 Experiencias en Rosario, CABA y AMBA.

Indicadores clave de talleres para adultos mayores en forma sostenida

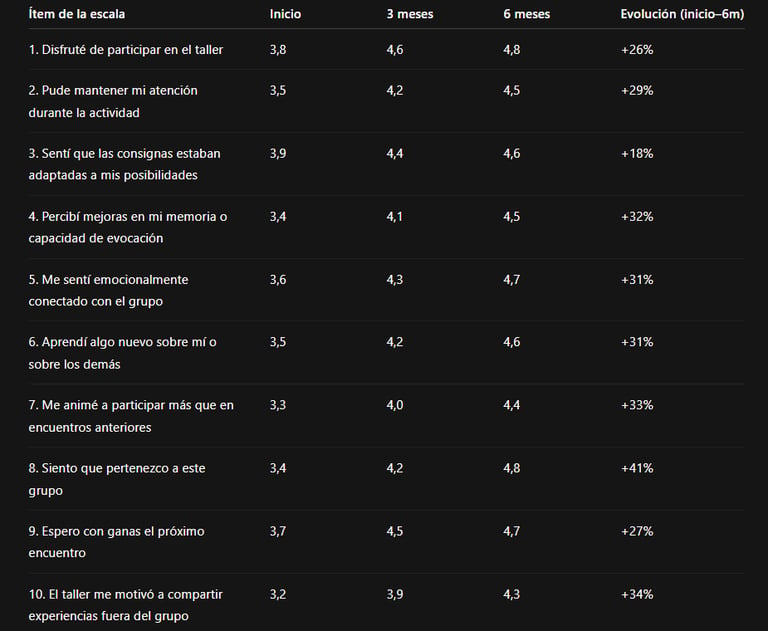

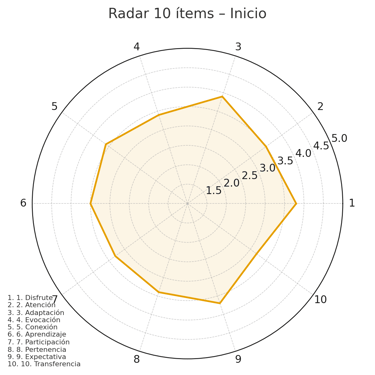

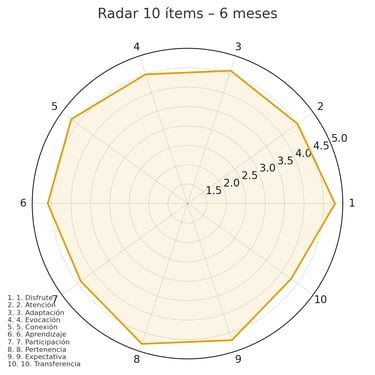

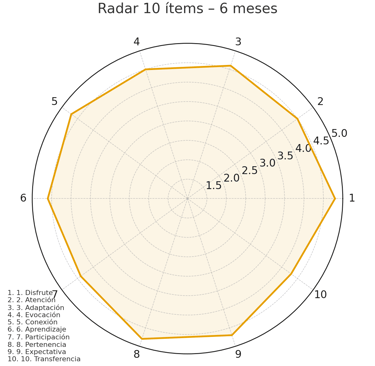

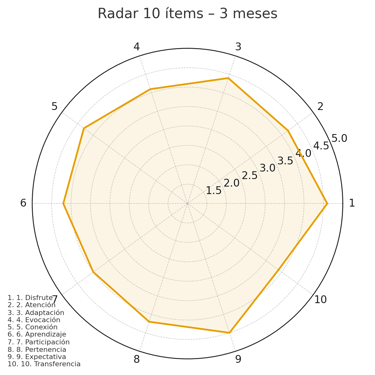

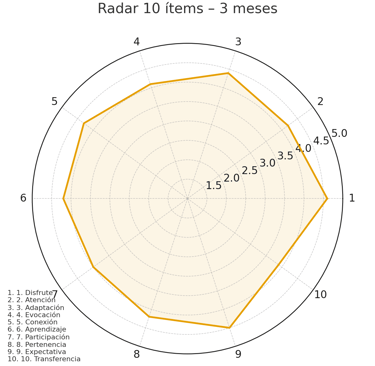

Tabla de evolución (escala Likert 1–5)

¿Qué cambió tras 12 semanas?

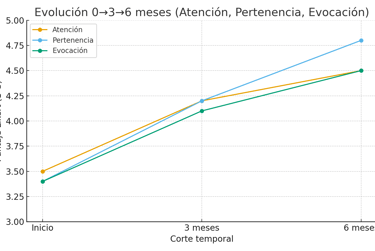

A los tres meses de continuidad, los talleres muestran mejoras claras: el disfrute sube de 3,8 a 4,6, la atención sostenida de 3,5 a 4,2, y la percepción de pertenencia de 3,4 a 4,2. La escala evidencia que los participantes no solo mantienen el interés, sino que comienzan a sentirse parte de un espacio propio.

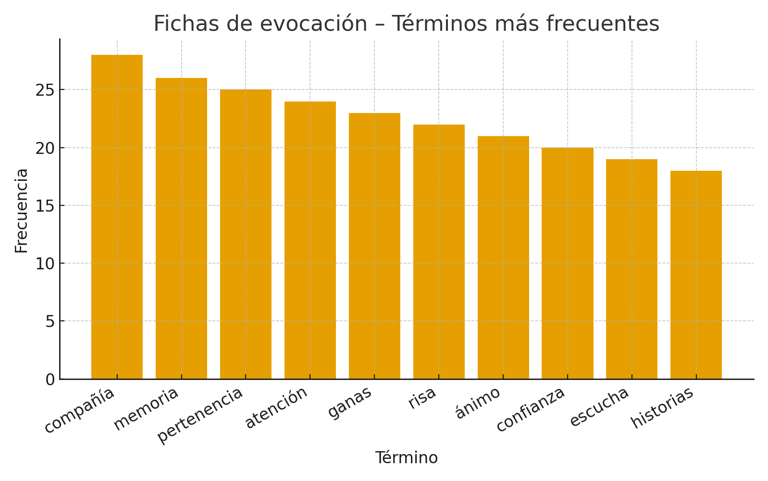

En paralelo, las fichas de evocación revelan un aumento en la narración de recuerdos y en la capacidad reflexiva. Frases emergentes como “Me animé a hablar en público después de años” o “Ahora espero el miércoles con ganas” dan cuenta de un cambio subjetivo visible.

¿Qué cambia al 6º mes?

A medio año, la transformación es aún más marcada. El ítem “siento que pertenezco a este grupo” creció un 41%, y “me animé a participar más” un 33%. Los relatos grupales se vuelven más extensos, aparecen símbolos compartidos (canciones, palabras, rituales) y la transferencia fuera del taller subió un 34%: más participantes cuentan en casa lo que vivieron.

Estos datos muestran que los talleres no solo mejoran la memoria y la atención, sino que reconstruyen redes comunitarias, reducen la soledad y generan motivación sostenida.

Resonancias cualitativas

En Mnemos, la evidencia no es un número aislado: es un rastro humano medido con rigor científico. A lo largo de los últimos años sistematizamos la evolución de más de 70 participantes en distintos talleres de la memoria en Rosario, Funes y Buenos Aires. Combinamos observación participante, fichas de evocación, y una escala Likert de 10 ítems aplicada en tres momentos (inicio, 3 meses, 6 meses). Los indicadores miden atención, ánimo, conexión emocional, memoria operativa y sensación de pertenencia grupal.

Esta forma de evaluación —mezcla de neurociencias y psicología social— nos permite traducir en datos lo que en los talleres se siente en el aire: la energía colectiva, la risa que vuelve, la palabra que se anima.

Los datos cuantitativos se complementan con instrumentos cualitativos: bitácoras de facilitadores, fichas de evocación (“¿qué recuerdo apareció hoy?”) y reuniones de cierre donde se recogen frases y escenas significativas. El registro mixto permite correlacionar indicadores duros (asistencia, atención, participación) con variables emocionales invisibles: ternura, humor, empatía, deseo.

La ciencia sin afecto es estadística. La afectividad sin método es anécdota. Mnemos busca el punto de encuentro.

Metodología Mnemos: medición del lazo

”Hicimos un Dígalo con Mímica con refranes, y después lo terminé haciendo un domingo en casa con mis hijas y nietos. Todos jugando a algo que propuse yo del taller. La verdad, muy emocionante.”

- Manuel, 82 años – Rosario

”Al principio pensé que iba a ser aburrido, pero me enganché con las consignas de memoria. Ahora hasta anoto cosas para traer al próximo encuentro.”

- Rodolfo, 79 años - Rosario

”Lo que más me gusta es que acá no te tratan como un nene. Las actividades son desafiantes, pero posibles, y eso me hace sentir viva.”

- Mabel, 76 años - Rosario

”Nunca había hablado tanto frente a otras personas. Acá me animé a contar una historia de mi infancia y sentí que todos me escuchaban de verdad.”

- Noemí (Mimí) - Rosario

”A veces siento que mi cabeza está igual de olvidadiza, pero la paso tan bien que sé que eso también mejora mi calidad de vida”

- Susuna, 72 años - Rosario

”Cuando me hicieron hacer un trabalenguas, me salió cualquier cosa. Todos se rieron y yo también. Me di cuenta de que hace años no me reía de mis propios errores… y la verdad, fue un alivio.”

- Nélida, 83 años - Rosario

”Yo decía que venía al taller para no quedarme sola en casa… y ahora me encontré un grupo que me reta si no aparezco. ¡Me siento más vigilada que cuando tenía 20 y salía a bailar!”

- Marti, 75 años - Rosario

”Cuando me tocó leer en voz alta, me olvidé los anteojos. Así que improvisé: inventé lo que me parecía que decía. Fue mejor que el texto original, porque todos terminaron llorando de risa.”

- Rosi, 77 años - Rosario

Palabras que son testimonios

¿Cuánto debe durar un taller de memoria?

La duración óptima es de 45 a 60 minutos. Menos tiempo no permite alcanzar un clima grupal, y más tiempo suele dispersar la atención.

En nuestra experiencia en Rosario y AMBA, los grupos muestran mejores resultados de atención sostenida y disfrute cuando el encuentro se ajusta a esa ventana temporal. Incluso lo comprobamos en las escalas de evaluación: después de 12 semanas, el indicador de “pude mantener mi atención” subió de 3,5 a 4,2.

¿De qué sirve un encuentro largo y tedioso si a los 20 minutos ya nadie escucha? La clave no es “más”, sino “mejor”.

Las 10 cosas que más nos preguntan sobre los talleres

¿Cada cuánto conviene hacerlos?

Una vez por semana es suficiente, siempre y cuando haya continuidad. La frecuencia semanal crea un ritual de espera que los participantes internalizan.

Nosotros comprobamos que los grupos que sostienen 12 semanas continuas logran hasta un 41% más de sensación de pertenencia que los que lo hacen de forma intermitente. El valor está en el hábito, no en la cantidad.

¿Qué es más potente: un fuego de artificio brillante y fugaz o una llama sostenida que calienta todas las semanas?

¿Qué tamaño de grupo funciona mejor?

¿Qué pasa con quienes tienen Alzheimer u otras demencias?

¿Sirven solo para la mente o también para el ánimo?

¿Qué impacto tienen en la memoria realmente?

¿Cómo evitar que los talleres parezcan “jueguitos de chicos”?

¿Qué pasa si alguien no quiere participar?

Los grupos ideales tienen entre 8 y 20 personas. Menos participantes reduce la riqueza de la interacción, y más de 20 vuelve difícil coordinar.

En nuestras mediciones, los grupos intermedios (10 a 15 personas) mostraron mayor cantidad de intervenciones espontáneas y más producción narrativa. Esto se repite tanto en residencias de Rosario como en instituciones de CABA.

¿Quién puede sentirse parte de algo cuando hay cien voces que nunca escuchan la suya?

Porque previenen aislamiento, sostienen autonomía y mejoran la calidad de vida.

A nivel institucional, reducen conflictos, generan confianza en las familias y mejoran el clima general. En números: mantener talleres semanales tiene un costo mínimo comparado con los beneficios en convivencia y reputación.

¿Cuánto cuesta realmente no estimular? Más que dinero: cuesta perder comunidad, deseo y sentido.

Con un modelo mixto: escalas de percepción (tipo Likert), bitácoras de talleristas, fichas de evocación y devoluciones grupales.

Nuestros datos muestran progresos claros: la “participación activa” pasó de 3,3 a 4,4 (+33%) y la “transferencia fuera del grupo” de 3,2 a 4,3 (+34%). Además, recogemos frases que ninguna estadística puede atrapar.

¿Qué pesa más: un número en un gráfico o el momento en que alguien dice “me animé a hablar después de 10 años”?

No se trata de “curar”, sino de generar momentos de conexión y bienestar. Las consignas deben ser simples, breves y apoyarse en materiales familiares como fotos o canciones.

Hemos visto residentes con diagnóstico de Alzheimer que, al escuchar un bolero de su juventud, sonrieron y acompañaron la letra palabra por palabra. La escala numérica no alcanza a medir ese instante.

¿No es acaso un triunfo que alguien, aunque por minutos, vuelva a encontrarse consigo mismo?

Ambas cosas. En la escala de conexión emocional, el indicador subió de 3,6 a 4,7 en seis meses.

Los talleres generan risas, complicidad y redes de cuidado. No es raro escuchar frases como “ahora espero el miércoles para ver a mi grupo”. Esos relatos pesan tanto como cualquier estadística.

¿No es el ánimo, en definitiva, la chispa que enciende a la memoria? Y algo más, el sistema inmunológico juega un papel clave en todo esto, y se ve reforzado por un buen estado de ánimo.

En nuestras evaluaciones, la percepción de mejora en memoria pasó de 3,4 al inicio a 4,5 a los 6 meses (+32%).

Más allá de los números, vimos personas que empezaron a anotar recuerdos, a contar más historias en familia, a recordar turnos médicos sin ayuda. Esos cambios, aunque pequeños, son transformadores.

¿Acaso la memoria no vive tanto en lo que se recuerda como en lo que se comparte?

La clave es usar material culturalmente significativo: refranes, canciones, recuerdos, noticias.

En Rosario un tallerista nos dijo: “Nunca más voy a usar láminas con dibujitos infantiles, desde que probé con tangos la atención explotó”. Los datos lo confirman: cuando el estímulo conecta con la biografía, la participación crece más de un 30%.

¿A quién se le ocurre que un adulto mayor necesita globos de colores para sentirse motivado?

Se respeta. Obligar genera rechazo. Hay que ofrecer formas de participación pasiva: escuchar, observar, registrar.

En muchos talleres vimos que quienes se negaban al inicio terminaron participando al mes o al segundo mes, cuando sintieron el grupo como propio. Forzar nunca funciona, pero habilitar la presencia sí abre puertas.

¿No es acaso el derecho a no jugar también una forma de libertad?

¿Por qué invertir en talleres de memoria?

¿Cómo se mide el éxito de un taller?

Cómo entendemos y trabajamos los grupos en los talleres de memoria

En Mnemos adoptamos el marco teórico de Enrique Pichón Rivière porque nos permite leer al grupo no solo como un conjunto de individuos, sino como un organismo vivo con una tarea en común. Este enfoque nos ayuda a comprender las ansiedades iniciales, la importancia del encuadre y los roles, y cómo la tarea compartida se transforma en motor de aprendizaje, pertenencia y deseo.

2. Roles y anti-roles (portavoz, coordinador, saboteador)

En todo grupo emergen roles espontáneos. El portavoz expresa lo que otros callan; el coordinador ordena la dinámica; el saboteador encarna resistencias. Estos roles no deben cristalizarse: si alguien queda fijo en un lugar, el grupo pierde plasticidad.

Los talleres permiten que los participantes transiten distintos roles. Hemos visto a personas que al inicio eran “observadores silenciosos” convertirse en portavoces llenos de humor a los seis meses.

1. Fases de un grupo (pre-tarea, tarea, proyecto)

Un grupo no nace funcionando: atraviesa fases. La pre-tarea está marcada por la ansiedad inicial, las dudas sobre el encuadre y la resistencia a la novedad. La tarea es el momento en que los participantes se implican con el objetivo y se activan los procesos de aprendizaje y memoria. Finalmente, el proyecto surge cuando el grupo adquiere autonomía y el dispositivo se vuelve motor de sentido comunitario.

En nuestra práctica, vemos que los grupos alcanzan el estadio de proyecto alrededor del tercer mes: allí florece la pertenencia y se consolida la expectativa semanal.

El encuadre es el conjunto de reglas y acuerdos que hacen posible el trabajo: horario, duración, materiales, distribución espacial, consignas. El contrato de grupo es el acuerdo tácito de que todos participan en función de la tarea y del respeto mutuo.

En residencias de CABA vimos que cuando el encuadre se quiebra (cambios constantes de espacio, cortes de tiempo), la percepción de pertenencia cae hasta un 20% en las escalas. La estabilidad del encuadre es, entonces, un factor de cuidado institucional.

3. Encuadre y contrato de grupo

Pichón Rivière sostenía que el grupo se organiza alrededor de una tarea. En talleres de memoria, esa tarea puede ser recordar una lista de palabras, completar un refrán o armar una historia colectiva. Lo importante no es el contenido en sí, sino que sea compartido.

Nuestros datos muestran que cuando la tarea es percibida como significativa (ej.: refranes o canciones), el nivel de participación activa sube en promedio un 28% frente a consignas descontextualizadas. La tarea compartida genera vínculo, y el vínculo multiplica el aprendizaje.

4. La tarea como organizador del vínculo

El deseo se contagia: cómo la pertenencia potencia la mente

Cómo el deseo renueva la atención

La motivación es la forma emocional de la atención. Cuando el grupo se siente propio, los niveles de atención sostenida se amplían naturalmente.

En talleres donde los participantes perciben reconocimiento y reciprocidad, el indicador “pude mantener mi atención” subió de 3,5 al inicio a 4,5 a los seis meses (+29%). El deseo funciona como un mecanismo cognitivo autorregulador: cuanto más deseo, más foco; cuanto más foco, más aprendizaje.

En Mnemos trabajamos ese deseo desde rituales comunitarios: frases compartidas al inicio (“una palabra que me represente hoy”), cierres simbólicos (“algo que me llevo de este encuentro”) y celebraciones colectivas cada fin de mes. Estos gestos, aunque simples, reafirman la pertenencia y reencuadran la experiencia desde el placer, no desde la obligación.

“Aprender es volver a desear saber.” – Inspirado en Freud y Paulo Freire

La comunidad como dispositivo de salud mental

En la práctica cotidiana, comprobamos que ningún proceso cognitivo se sostiene sin un lazo social. Los adultos mayores que participan en talleres semanales no sólo ejercitan la memoria: reactivan la curiosidad, el humor y la necesidad de compartir.

Las escalas muestran que tras seis meses de participación continua, la percepción de pertenencia grupal aumentó un 41%, mientras que la motivación anticipatoria (“espero el próximo encuentro”) subió un 27%. Ese deseo de volver es, en sí mismo, un marcador de salud psíquica.

Desde Mnemos entendemos la comunidad como un espacio terapéutico no medicalizado: allí donde el otro no es un paciente ni un espectador, sino un compañero de camino. La continuidad grupal construye una red afectiva que protege la mente y el ánimo frente al aislamiento.

“El sujeto no desea en soledad: desea con otros.” – reinterpretación libre de Pichón Rivière

El contagio social positivo

En todo grupo aparece un fenómeno visible: cuando alguien mejora, el resto también se esfuerza. En Mnemos lo llamamos efecto contagio positivo. Los datos muestran que en grupos donde se reconoce públicamente el progreso individual, la participación colectiva crece un 33% más que en grupos sin feedback social.

Este contagio no se basa en la competencia, sino en el deseo de no quedar afuera del movimiento común. El reconocimiento, la risa compartida y los logros grupales actúan como reforzadores naturales.

Por eso, los talleres de memoria no son un espacio de rendimiento, sino de resonancia. El deseo se amplifica cuando se percibe el eco de los otros.

“Desear es moverse con el deseo del otro.” – Deleuze y Guattari, adaptado al campo grupal

La soledad planificada: memoria, política y cultura del desamparo

El aislamiento en la vejez no es una contingencia biográfica: es un hecho político y estructural. En una sociedad que mide el valor de las personas por su productividad, el cuerpo envejecido se vuelve invisible, y la experiencia acumulada se convierte en un residuo. La Argentina, con su historia de luchas sociales y políticas de inclusión, supo entender —al menos en ciertos momentos— que la vejez debía ser un tiempo de reconocimiento, no de descarte. Desde la creación del PAMI hasta las políticas de jubilación universal, hubo etapas donde el Estado miró a las personas mayores como sujetos de derechos y no como carga. Pero esas conquistas, sabemos, son siempre frágiles: el neoliberalismo encontró en el aislamiento un dispositivo perfecto para desactivar la solidaridad.

En Mnemos partimos de una convicción: la soledad no es un síntoma individual, sino una herida colectiva. Lo vemos en los talleres cuando alguien dice: “Hace años que no me reía con otras personas”. Esa frase, mínima y dolorosa, es una radiografía de la época. La hiperconexión digital no reemplaza el contacto humano; la virtualidad no produce comunidad. ¿Cómo construir salud mental cuando todo el sistema económico promueve la separación, la competencia y el miedo al otro?

“Donde se interrumpe el lazo, nace la enfermedad.” — Enrique Pichón Rivière

El miedo como mercado

El miedo se volvió mercancía. Los medios hegemónicos lo venden en horario central, con la eficacia de una industria. Y ese miedo —difuso, omnipresente— empuja al encierro. “Mejor no salgas”, “no abras la puerta”, “no hables con nadie”. Así, la población envejecida queda atrapada en un doble discurso: por un lado, se le exige vitalidad eterna; por otro, se le induce la parálisis.

Los talleres de Mnemos funcionan como antídotos simbólicos: espacios donde el cuerpo vuelve a ocupar el espacio público, donde el humor desplaza la paranoia, donde el contacto directo refuta el aislamiento planificado.

“Una sociedad que teme al envejecimiento es una sociedad que teme a su propia historia.” — reinterpretación Mnemos

Del vecino al extraño: la erosión de lo común

Durante décadas, el tejido social argentino se sostuvo en la trama del barrio, el club, la escuela, la fábrica, la plaza. Allí se reconocía el otro. Pero el viraje neoliberal —esa lógica del “sálvese quien pueda”— disolvió los vínculos. El vecino pasó a ser amenaza; la plaza, un riesgo; la calle, una estadística policial. Las personas mayores, que alguna vez fueron el corazón moral de esos espacios, quedaron confinadas a la domesticidad o a la pantalla.

Desde Mnemos proponemos devolver al espacio comunitario su potencia de encuentro. Los talleres no son solo dispositivos cognitivos, son micropolíticas de reparación: pequeños territorios donde se vuelve a mirar al otro, donde la palabra circula sin jerarquía. En Rosario, en Funes, en Buenos Aires, lo comprobamos: cuando el grupo se reencuentra, la memoria colectiva se reconstituye.

Hubo épocas en que la Argentina ensayó políticas de cuidado con visión de futuro. Los programas de alfabetización de adultos, las universidades para mayores, las jubilaciones ampliadas y las políticas de vivienda social fueron expresiones de una pedagogía de lo común. Hoy, la tarea no es volver nostálgicos, sino recuperar esa matriz solidaria en nuevas formas.

Mnemos se inscribe en esa tradición: cada taller es una experiencia política en miniatura, un laboratorio de cooperación donde el aprendizaje no es un privilegio, sino un derecho. Apostamos a una cultura de la memoria compartida, donde el saber de los mayores vuelva a ser brújula y no anécdota.

El rol del Estado y la pedagogía de lo común

Nuestros datos empíricos muestran que después de seis meses de participación sostenida, el 87% de los asistentes declara “sentirse más acompañado” y el 74% “haber recuperado el deseo de hacer cosas nuevas”. Detrás de esos porcentajes hay nombres, risas, historias. Lo que se mide no es solo cognición, sino restitución del vínculo social.

Por eso insistimos: la memoria no se entrena, se comparte. Los talleres no son gimnasios mentales, sino espacios de ciudadanía emocional donde la mente se reencuentra con la comunidad.

“No hay salud individual posible en un cuerpo social enfermo.” — Mnemos, Informe 2025 sobre Envejecimiento y Comunidad

De la soledad al lazo: una política del encuentro

Reflexión de cierre

Los datos no sólo muestran un avance cognitivo: demuestran un regreso al lazo social, una reapropiación del tiempo y del deseo. El verdadero impacto de Mnemos no se mide en tests, sino en conversaciones recuperadas, en nombres recordados, en gestos que vuelven a repetirse.

“La memoria es el modo más profundo de la esperanza.” — reinterpretación libre de Walter Benjamin

Consultanos por los talleres para tu institución.

Actualmente estamos en CABA, AMBA, y Rosario. Si estás en otro lugar consultanos cuándo abrimos un taller nuevo cerca tuyo.

Siete talleres diseñados y validados en campo

Cada planificación de Mnemos surge de la práctica real con grupos de adultos mayores en Rosario, Funes, Roldán y CABA. No son modelos abstractos, sino experiencias que funcionaron, sistematizadas para que puedan replicarse en instituciones, residencias y centros de día.

Cada planificación incluye objetivos, materiales, consignas paso a paso, tiempos estimados y estrategias de cierre. Son herramientas para profesionales que entienden que el juego, la memoria y el deseo son dimensiones inseparables.

“El taller es el espacio donde la teoría se vuelve gesto.” — Mnemos, Cuadernos de Campo

Estos materiales son de libre uso educativo bajo licencia Creative Commons – Atribución No Comercial.

Se recomienda citar como:

“Planificación de Talleres de Memoria, Mnemos – Agencia Integral para el Potenciamiento Cognitivo (2025)”

Lo que pasa cuando el vínculo se organiza

En Mnemos no trabajamos con milagros, sino con procesos vivos, contradictorios, a veces desprolijos, donde el aprendizaje y la emoción se mezclan. No todo sale bien al principio: hay encuentros donde el silencio pesa, donde los cuerpos están tensos, donde el tiempo parece no alcanzar. Pero ahí también empieza el trabajo: en el intento de rearmar lo humano con paciencia, juego y palabra.

En los talleres, lo que al principio es una consigna lúdica —armar una historia, recordar un refrán, improvisar una escena— termina siendo una coreografía afectiva. Se escucha una risa que no se oía hace meses. Una mano que se levanta para sumar algo. Una mirada que se cruza.

A veces creemos que coordinamos actividades, pero en realidad somos testigos de un fenómeno más profundo: la reorganización del deseo.

Caso 2 — CABA: El silencio y la palabra

En un hogar del barrio de Almagro, el equipo propuso el juego “Dígalo con Emojis”. La escena era tensa: residentes con distintas patologías cognitivas, cuidadores cansados, y una coordinadora con poco tiempo. Al principio, silencio. Después, una mujer tomó una carta que mostraba una carita llorando y dijo:

“Así me sentí cuando mis hijos me dejaron acá.”

Nadie habló por unos segundos. Luego, otra mujer le contestó:

“Yo también, pero ahora me río más.”

La sesión cambió de tono. Las cartas siguieron circulando y aparecieron las risas, los gestos, las miradas. La emoción se transformó en lenguaje.

Esa jornada nos recordó algo que a veces olvidamos: la memoria no es una función mental, es un espacio relacional.

Ese día salimos del lugar cómodo de los juegos. No fue liviano, pero fue real. Y el trabajo real siempre incomoda.

Caso 1 — Rosario: El club que volvió a ser comunidad

Cuando llegamos al Centro de Día San Martín, la mayoría de los participantes asistía en silencio. Los juegos iniciales no despertaban interés: “Yo no sirvo para esto”, “esas cosas son para chicos”.

El primer mes fue áspero. Hubo resistencia, olvidos deliberados, risas con desdén. Pero seguimos. Con consignas que apelaban a la memoria social, a lo que todavía quedaba como resto de historia compartida.

Un día, mientras jugábamos Partidos – Refranes, una mujer dijo:

“Mi abuela decía ese refrán cuando había que seguir igual, aunque se perdiera todo.”

Y entonces todos empezaron a contar refranes. En una hora se habían tejido treinta historias y una pequeña red de recuerdos. Lo que era pasividad se convirtió en producción.

A los tres meses, el 85% del grupo ya participaba activamente. El taller pasó a llamarse “Los del Jueves”.

El humor, que al principio era defensa, se volvió pertenencia.

Ahí comprendimos que el lazo no se construye con actividades sino con ecos de identidad.

En una institución de Morón, el equipo fue convocado para hacer un ciclo de seis encuentros de “Desafíos Cognitivos”. El director pidió “algo que motive, que distraiga”. A la tercera semana, los adultos ya pedían más consignas, y comenzaron a traer materiales propios: canciones, fotos, versos.

Una señora de 87 años, que no hablaba desde hacía semanas, escribió una línea en su cuadernillo:

“No me acuerdo todo, pero me acuerdo que me gusta estar acá.”

Esa frase se convirtió en nuestro lema.

Desde entonces, usamos ese registro como ejemplo de lo que una práctica sostenida y respetuosa puede generar sin medicalizar ni infantilizar la experiencia.

Ahí se ve la diferencia entre animar y acompañar. Animar es distraer. Acompañar es permanecer.

Caso 3 — AMBA: La persistencia de lo inesperado

A veces nos preguntan cómo logramos esos cambios. La verdad es que no lo sabemos del todo. Lo que sí sabemos es que no hay método que funcione sin afecto, ni afecto que dure sin método.

Nos reunimos después de cada taller. Discutimos, revisamos fichas, volvemos a mirar los videos de las sesiones. Buscamos patrones, palabras, gestos. Hay días en que creemos entenderlo todo y otros en que dudamos de todo.

Pero incluso en la duda, aparece algo común: la convicción de que cada encuentro es político. Que construir memoria es resistir al olvido. Que un grupo que ríe juntos es un acto de salud pública.

El taller no cura, pero reorganiza. No salva, pero rescata. No enseña, pero despierta.

Reflexión colectiva del equipo Mnemos

Lo que leemos, lo que pensamos, lo que compartimos

En Mnemos no hay talleres sin teoría ni teoría sin práctica. Cada experiencia de grupo, cada consigna, cada silencio observado encuentra su reflejo —y su contraste— en una lectura, una conversación, una cita que vuelve.

Esta sección reúne textos que alimentan nuestro modo de pensar la estimulación cognitiva no como entrenamiento, sino como práctica social del encuentro.

“Toda pedagogía es, en última instancia, un gesto político.” — Paulo Freire

Los siguientes textos, seleccionados del blog de Mnemos y de autores fundamentales, dialogan entre sí: algunos describen lo que hacemos; otros nos interpelan; otros nos recuerdan por qué empezamos.

La mente como territorio común

Fuente: Blog Mnemos – “¿Qué pasa si no se estimula la mente?”

Este artículo explica cómo la mente no se apaga, sino que se repliega cuando el entorno deja de ofrecerle estímulos significativos. Tomando estudios sobre plasticidad neuronal y modelos de atención sostenida, muestra que la estimulación cognitiva tiene sentido sólo cuando está vinculada a la emoción, al humor y al lazo social.

“La memoria se activa no por repetición, sino por resonancia.”

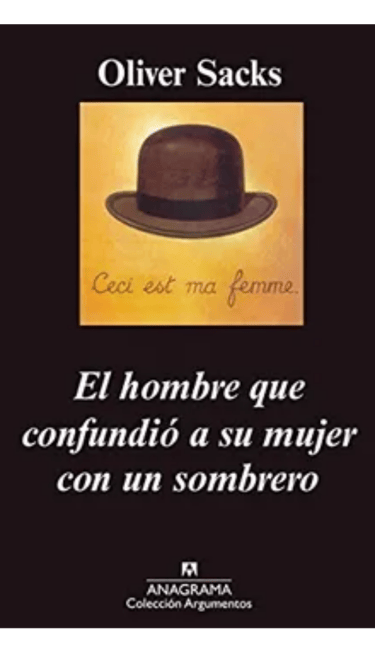

🧭 Lectura complementaria: Oliver Sacks – El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (sobre la belleza de la mente en su diferencia).

Talleres de la memoria: la comunidad como método

Fuente: Blog Mnemos – “Raíces de la Memoria”

Describe el proceso de creación del programa piloto junto a la Fundación Navarro Viola, donde la memoria personal se vuelve colectiva.

Se analizan las fases grupales (pre-tarea, tarea, proyecto) desde el marco de Pichón Rivière, y se muestra cómo el trabajo con refranes, canciones y relatos cotidianos genera identidad compartida.

“El grupo es el lugar donde el sujeto se reencuentra con su deseo de aprender.” — E. Pichón Rivière

📖 Lectura complementaria: E. Pichón Rivière – El proceso grupal;

M. Garbatzky – Entrenamiento Mental para una Mente Lúcida.

El juego como política de la salud mental

Fuente: Blog Mnemos – “Por qué jugar es un acto de resistencia”

Aquí el juego se entiende no como recreación, sino como práctica subversiva contra el envejecimiento pasivo. Citando a Huizinga y Winnicott, se plantea que el juego devuelve libertad simbólica y reconfigura la relación con el cuerpo y con el tiempo.

“En cada juego se ensaya una forma de futuro.” — Mnemos

🎲 Lectura complementaria: Donald Winnicott – Realidad y Juego; Johan Huizinga – Homo Ludens.

Contra el viejismo: pensar la vejez como potencia

Fuente: Blog Mnemos – “Las preguntas que ningún familiar se anima a hacer sobre el deterioro”

Este texto desafía la narrativa asistencialista y medicalizada de la vejez. Reivindica el derecho a la autonomía, la palabra y la autoría simbólica de las personas mayores.

“El problema no es envejecer, sino dejar de ser escuchado.”

💬 Lectura complementaria: Simone de Beauvoir – La Vejez; Franco Berardi “Bifo” – Futurabilidad.

Memoria, tiempo y deseo

Fuente: Cuaderno de investigación Mnemos

Ensayo en curso del equipo de Mnemos, donde se articula la memoria como fenómeno afectivo y político. Se analizan aportes de Deleuze, Foucault y Benjamin para pensar la temporalidad de los mayores como resistencia frente al olvido planificado.

“Recordar no es volver al pasado, sino disputar el sentido del presente.” — Mnemos, Informe 2025

📚 Lectura complementaria: Walter Benjamin – Tesis sobre la historia; Michel Foucault – El cuidado de sí.

GLOSARIO MNEMOS — El Lenguaje del Cuidado

Las palabras que sostienen un mundo

“Las palabras no son etiquetas: son lugares donde vivimos.” — Mnemos, 2025

Talleres para Personas Mayores

Un taller Mnemos no es una clase ni un entretenimiento. Es un espacio simbólico donde el tiempo se desacelera y la palabra recupera cuerpo. Allí, cada persona mayor puede narrar, recordar, inventar, reír o simplemente estar. Lo importante no es el resultado, sino el encuentro.

Mientras muchos modelos institucionales buscan medir rendimientos cognitivos, Mnemos busca generar experiencia compartida. Porque cuando el grupo se reconoce como comunidad, el aprendizaje sucede por añadidura: como un gesto natural, como una respiración colectiva.

Operador Cognitivo Comunitario

Esta figura, desarrollada por Mnemos, se ubica en un punto intermedio entre la docencia, la psicología social y la coordinación artística. No conduce un grupo: lo habita. No aplica ejercicios, sino que propicia condiciones para que la inteligencia grupal florezca.

El Operador Cognitivo Comunitario sabe que toda persona es más que su memoria inmediata, y que las actividades no son pruebas, sino excusas para el vínculo. En su mirada, la mente no es un órgano aislado, sino un territorio social, una red de afectos, relatos y emociones que necesitan ser reactivadas en conjunto.

Encuadre

El encuadre es la columna vertebral del trabajo grupal. No se ve, pero sostiene. Define el cuándo, el dónde y el cómo; pero también el para qué. Sin encuadre, el grupo se dispersa; con exceso de encuadre, se paraliza.

En Mnemos, el encuadre es un gesto ético antes que técnico: contiene sin encerrar, orienta sin imponer, acompaña sin domesticar. Es el espacio simbólico donde la confianza se vuelve posible y donde la palabra deja de temer su propio eco.

Dinámica Grupal

La dinámica grupal es el sistema emocional en movimiento que aparece cuando varias personas se encuentran de verdad. No se trata solo de interacción, sino de resonancia: cada gesto afecta a los demás, cada silencio habla, cada mirada modifica la temperatura del grupo.

En Mnemos trabajamos con la dinámica como con una corriente: no se controla, se navega. Comprenderla es saber cuándo intervenir y cuándo callar. Cuando un grupo alcanza su propio ritmo, el taller deja de ser una actividad y se convierte en un organismo vivo que piensa.

Co-coordinación

Dos coordinadores, una tarea, un mismo pulso. La co-coordinación rompe la lógica del conductor único y propone una conducción compartida. En Mnemos, esta práctica encarna la idea de que el pensamiento también puede ser dialógico.

Mientras uno observa el clima emocional, el otro acompaña la tarea; mientras uno pregunta, el otro escucha. La diferencia de estilos se vuelve riqueza. Co-coordinar es aceptar que ninguna mirada alcanza por sí sola, y que los grupos —como las sociedades— crecen cuando aprenden a distribuir la voz y la responsabilidad.

I. Dispositivo y Praxis

Memoria Social

La memoria social no pertenece a nadie en particular. Vive en los gestos que se repiten, en las canciones que otros enseñaron, en los nombres que todavía se pronuncian aunque ya no estén. Es el tejido invisible que conecta experiencias individuales con una historia común.

En Mnemos partimos de una premisa sencilla y radical: la memoria se oxigena en grupo. Cuando alguien recuerda frente a otros, no revive el pasado: lo reescribe en presente. Y esa reescritura es también una forma de justicia, porque devuelve visibilidad a quienes fueron silenciados por la prisa, la soledad o la desmemoria institucional.

Resonancia Cognitiva

La resonancia cognitiva es el eco emocional de una experiencia significativa. Ocurre cuando una consigna, un juego o una palabra no terminan con el cierre del taller, sino que siguen vibrando en la vida cotidiana.

No se trata de memorizar, sino de que algo nos piense desde adentro. Esa vibración —que a veces toma forma de risa, de una frase que vuelve, de un recuerdo que se reordena— es la prueba de que el aprendizaje se volvió carne. En Mnemos, medimos el impacto no por la cantidad de ejercicios realizados, sino por la profundidad de esas resonancias invisibles que transforman lo habitual en significativo.

Plasticidad Vincular

Así como el cerebro puede crear nuevas conexiones, los vínculos también pueden reinventarse. La plasticidad vincular es la capacidad de una comunidad para reorganizarse sin romperse, de adaptarse sin renunciar a su humanidad.

En tiempos donde el aislamiento parece norma, esta noción adquiere valor político: un grupo es sano no cuando no se tensa, sino cuando puede volver a encontrarse después de la tensión. En los talleres de Mnemos observamos cómo esa plasticidad afectiva se traduce en humor, en confianza y en una manera más amable de habitar el mundo.

Transferencia Comunitaria

En la tradición psicoanalítica, la transferencia era un vínculo entre paciente y analista. Mnemos la amplía: la emoción que circula en el grupo no es propiedad de nadie, es un campo compartido de afecto y conocimiento.

El coordinador también se transforma, los participantes también enseñan, y el aprendizaje se mueve en doble vía. La transferencia comunitaria es la pedagogía de la reciprocidad emocional: la certeza de que para cuidar hay que dejarse afectar.

Subjetividad Colectiva

Nadie se construye solo. La subjetividad colectiva es la conciencia que emerge cuando un grupo logra pensarse a sí mismo. No es masa ni suma de individuos, sino una red que piensa, ríe, teme y recuerda en conjunto.

En Mnemos, cada taller es un microcosmos de esa inteligencia común: un laboratorio donde las diferencias se vuelven complemento y no amenaza. Allí donde las instituciones suelen buscar obediencia, nosotros buscamos pensamiento compartido. Porque una sociedad verdaderamente sana es la que logra sentir en plural sin perder la singularidad de cada voz.

II. Cognición Social y Memoria Viva

Rehumanización

Rehumanizar no es un eslogan, es una urgencia. Significa volver a tratar a las personas como fines y no como medios, como biografías abiertas y no como diagnósticos. En una época donde la eficiencia reemplazó a la empatía, rehumanizar implica devolver espesor y tiempo a los vínculos.

En Mnemos, cada taller es un acto de rehumanización: una pequeña resistencia contra el automatismo y la indiferencia. Cuando alguien ríe, escucha o comparte una historia, lo que se reactiva no es solo su memoria, sino su condición de ser humano entre otros humanos.

Antiedadismo

El antiedadismo no es una etiqueta de corrección política: es una práctica cotidiana de dignificación. Significa reconocer que el valor de una vida no decrece con los años, sino que se acumula como capital simbólico, cultural y emocional.

Mnemos rechaza los discursos que infantilizan o estetizan la vejez. En lugar de “mantenerse joven”, proponemos seguir deseando, seguir participando, seguir siendo interlocutores del mundo. Envejecer no es retirarse del presente: es habitarlo con historia.

Cuidado Mutuo

El cuidado mutuo es una ética sin dueños. No parte de la lástima ni de la obligación, sino del reconocimiento de que toda vida necesita de otra para sostenerse.

En Mnemos, cuidar es acompañar, compartir y confiar. Es una práctica circular: quien cuida también es cuidado. Así, el taller se convierte en una metáfora de la sociedad que queremos: una donde la interdependencia no sea debilidad, sino forma de inteligencia colectiva.

Contrato Simbólico

Todo grupo necesita un acuerdo que le dé sentido, pero no siempre se firma con palabras. El contrato simbólico es ese pacto tácito que organiza la convivencia: nadie es objeto de observación, todos son parte de la experiencia.

Este contrato sostiene el respeto y la confidencialidad, pero también la valentía. Porque participar en un taller de memoria implica exponerse, mostrarse vulnerable, dejar entrar al otro. Mnemos entiende ese gesto como una forma de compromiso político con la confianza.

Lazo Social

El lazo social es la estructura invisible de toda comunidad. Se tensa, se afloja, se rompe, se repara, pero sin él no hay lenguaje, ni aprendizaje, ni salud.

Cuando el lazo se corta, aparece la soledad, el miedo y la enfermedad del aislamiento. Por eso, cada propuesta de Mnemos —desde un juego hasta una conversación— busca reparar ese hilo roto entre las personas.

Un taller que vuelve a generar risas compartidas ya está reconstruyendo un pedazo del mundo.

III. Ética y Política del Cuidado

Juego

El juego no es un descanso de la vida seria: es su forma más sincera.

Jugar implica crear reglas nuevas, moverse sin miedo al error, recuperar la curiosidad del cuerpo y la imaginación de la infancia sin infantilizarla.

En los talleres de Mnemos, el juego actúa como un laboratorio de la mente y del alma: libera tensiones, despierta la atención, y permite que las personas mayores vuelvan a pensarse a sí mismas desde el deseo, no desde la pérdida.

El juego es también una forma de lenguaje: dice lo que no puede decirse de otro modo. Donde el discurso se agota, el juego abre sentido.

Grupo

Un grupo no es un conjunto de individuos reunidos: es una presencia viva que se forma entre ellos.

El grupo tiene memoria, humor, defensas, rituales y silencios propios. Se parece a un organismo que respira, se expande y se contrae.

En Mnemos, el grupo es la unidad mínima del cambio social: el laboratorio donde la subjetividad se vuelve colectiva.

Allí se producen transformaciones que ningún dispositivo individual podría generar, porque el aprendizaje —como la alegría— solo existe en plural.

Tarea

Toda tarea es una intención compartida: una acción que organiza el deseo y le da dirección.

En los talleres de Mnemos, la tarea no es un deber sino una promesa: trabajar juntos para producir sentido, no resultados.

Mientras los enfoques clínicos separan el pensamiento del sentimiento, la tarea los une: pensar, hablar, reír y recordar forman parte de un mismo proceso.

La tarea le da nombre a lo invisible: el vínculo, la motivación, la esperanza que se construye cuando algo se hace entre varios.

Roles

Los roles son las máscaras que usamos para entrar en relación con los demás. No son ficciones vacías: son estrategias de adaptación y de comunicación.

En cada grupo, algunos asumen la voz, otros observan, otros cuidan desde el silencio. En Mnemos no buscamos fijar los roles, sino permitir que circulen.

Cuando un rol se cristaliza, el grupo se empobrece; cuando se mueve, el grupo se enriquece. Aprender a correrse del propio lugar es una de las formas más profundas de inteligencia emocional y social.

Proyecto Grupal

Un proyecto grupal es más que la suma de voluntades: es la construcción de una dirección compartida.

En Mnemos, el proyecto no se impone: se descubre en el hacer. Surgen objetivos, juegos, producciones o simples acuerdos que dan continuidad al proceso.

Lo importante no es el producto final, sino la red que se teje mientras se lo construye.

El proyecto grupal da identidad al grupo, lo proyecta hacia adelante y le permite pensarse como parte de algo más grande que sí mismo: una comunidad.

IV. Lenguaje, Juego y Creación

Lenguaje Poético

El lenguaje poético es el modo más humano de decir lo que nos pasa cuando no tenemos palabras. No busca informar: busca transformar la experiencia en sentido.

En los talleres Mnemos, la poesía no está sólo en los textos: está en los gestos, en las asociaciones, en las frases que emergen de la memoria colectiva.

Nombrar poéticamente es rescatar la dignidad del habla, romper la anestesia de lo cotidiano, y recordarnos que la belleza también puede ser una herramienta terapéutica y política.

La poesía es el reverso de la burocracia: la lengua que todavía no se rindió.

Envejecimiento Activo

El envejecimiento activo no es un mandato de productividad sino un derecho a permanecer en movimiento: físico, emocional, intelectual y social.

No significa “no envejecer”, sino habitar la edad con dignidad, deseo y curiosidad.

En Mnemos, esta idea se despoja del discurso neoliberal que culpa al individuo por su deterioro. En cambio, se recupera la noción de comunidad: envejecer activamente depende de los vínculos, las oportunidades y los espacios que una sociedad ofrece.

Un país que estimula a sus mayores a seguir creando no solo cuida su pasado: invierte en su porvenir colectivo.

Pedagogía del encuentro

La pedagogía del encuentro es el corazón del método Mnemos: una educación sin aula y sin jerarquías, donde el saber circula horizontalmente entre quienes se encuentran.

Nadie enseña solo y nadie aprende solo. Cada intercambio, cada gesto, cada relato compartido produce conocimiento nuevo.

Inspirada en la tradición latinoamericana de Paulo Freire, esta pedagogía entiende que aprender es un acto político: reconstruir la palabra en común después de décadas de silenciamiento social.

El encuentro no es un medio: es el mensaje.

Economía Plateada

La llamada economía plateada o silver economy suele reducirse a un mercado de consumo para mayores de 60 años.

Pero desde Mnemos proponemos otra lectura: una economía del tiempo, del cuidado y del sentido, donde las personas mayores no son consumidoras, sino protagonistas de nuevas formas de producción simbólica y comunitaria.

Cada juego, taller o publicación es una inversión en capital humano y afectivo que retorna multiplicado en bienestar, cohesión y salud mental.

La economía plateada no es un negocio: es la revalorización social del envejecimiento como fuerza transformadora.

Infraestructura del afecto

No hay sociedad posible sin afecto compartido.

La infraestructura del afecto son las redes invisibles que sostienen la vida: los abrazos, las charlas, los talleres, las palabras que circulan y que, sin figurar en ningún presupuesto, evitan el colapso emocional de comunidades enteras.

Mnemos trabaja sobre esa trama: reconstruye lazos en instituciones, barrios y hogares.

Frente a la infraestructura del capital, proponemos la infraestructura del afecto: un sistema de cuidado, conocimiento y ternura organizada.

Sociedad del cuidado

La sociedad del cuidado no es una utopía: es la única salida ética frente al agotamiento del modelo individualista.

Significa colocar la vida —toda la vida— en el centro de la organización social.

Implica valorar el trabajo de cuidar, reconocerlo como tarea colectiva y política, y construir instituciones que acompañen sin dominar.

Mnemos se inscribe en ese horizonte: transformar la estimulación cognitiva en una política cultural del buen vivir, donde cuidar la mente sea también cuidar la memoria de un pueblo.

V. Sociedad, Cultura y Transformación

Próximos pasos

Descargá las 7 planificaciones completas con guías de aplicación y hojas de seguimiento.

Agendá una reunión técnica para evaluar cómo implementar el primer piloto en tu institución.

Solicitá una observación diagnóstica gratuita: un operador Mnemos analiza el clima y la disposición institucional sin interrumpir las rutinas.

Consultá por el sello de Validación Institucional Mnemos, que acredita la calidad del dispositivo cognitivo comunitario.

Sumate a la red de instituciones validadas, un espacio de aprendizaje compartido entre centros, residencias y equipos de cuidado.

1️⃣ ¿Qué inversión mínima necesita una institución para implementar talleres cognitivos?

Tiempo estable, un espacio con privacidad acústica razonable y un referente. Los materiales son simples y de bajo costo. Lo que sostiene el valor es el encuadre y la constancia, no la infraestructura.

2️⃣ ¿Qué tamaño de grupo es el ideal?

Entre 10 y 15 personas. Menos reduce diversidad de interacción; más complica el manejo del clima. En ese rango se logra el equilibrio entre atención personalizada y dinámica grupal.

3️⃣ ¿Con qué frecuencia conviene realizarlos?

Una vez por semana de forma sostenida. La continuidad crea hábito, pertenencia y sentido de espera, tres factores que impactan directamente en la memoria y el bienestar emocional.

4️⃣ ¿Cuánto debe durar cada encuentro?

Entre 45 y 60 minutos. Es el tiempo óptimo para mantener atención y placer sin generar fatiga cognitiva.

5️⃣ ¿Qué tipo de profesional debe coordinar el espacio?

Un operador cognitivo comunitario o tallerista formado en psicología social, arte o educación, con capacidad de escucha y manejo grupal. No es una tarea médica sino vincular.

6️⃣ ¿Cuál es el rol del personal institucional durante los talleres?

Acompañar sin intervenir, facilitar materiales, observar, registrar cambios. El personal es parte del dispositivo de cuidado, no un espectador.

7️⃣ ¿Qué indicadores se utilizan para medir resultados?

Asistencia, participación activa, atención sostenida, producción narrativa, clima emocional, autopercepción de bienestar y resonancia cognitiva.

8️⃣ ¿En cuánto tiempo se observan resultados visibles?

En 4 semanas aparecen signos de pertenencia. En 12, mejora del humor, atención y diálogo entre residentes.

9️⃣ ¿Qué pasa si algunos no quieren participar?

Se respeta la decisión. El derecho a no jugar también forma parte del cuidado. Muchos se suman espontáneamente al ver la implicación de sus pares.

10️⃣ ¿Qué hacemos si el grupo se dispersa o se desmotiva?

Se revisan las consignas, el ritmo y el grado de desafío. La atención se restablece cuando la propuesta toca algo significativo o biográfico.

11️⃣ ¿Cómo se evita la infantilización o el animacionismo?

Utilizando materiales con sentido simbólico (refranes, canciones, noticias, historias personales). Nunca se trabaja desde la idea de “divertir”, sino de estimular y dignificar.

12️⃣ ¿Cómo se evalúa la efectividad sin recurrir a test médicos?

Mediante observación participante, bitácoras de facilitadores y escalas de percepción tipo Likert. Se combinan datos cuantitativos y escenas cualitativas.

13️⃣ ¿Qué diferencia a Mnemos de otras propuestas?

La metodología integra neurociencias, psicología social y educación comunitaria. El foco no está en “entrenar” la mente, sino en reactivar lazos sociales que sostienen la mente.

14️⃣ ¿Qué impacto tienen estos talleres en la convivencia institucional?

Mejoran el clima afectivo, disminuyen conflictos, generan colaboración espontánea y aumentan la comunicación entre residentes y personal.

15️⃣ ¿Cómo se articulan los talleres con las familias?

Con informes breves, devoluciones participativas y eventos de cierre donde las familias pueden ver los progresos simbólicos de sus seres queridos.

16️⃣ ¿Se puede adaptar el método a instituciones pequeñas o rurales?

Sí. La metodología es flexible. Puede funcionar con pocos participantes y materiales locales (fotografías, diarios, canciones). Lo esencial es el vínculo.

17️⃣ ¿Qué precauciones tomar ante diagnósticos de demencia?

Usar consignas simples, evitar sobreestimulación, priorizar vínculos afectivos. El objetivo es el bienestar emocional, no la recuperación cognitiva total.

18️⃣ ¿Cómo se capacita al personal para sostener el enfoque?

Con acompañamiento progresivo: observaciones, guías, devoluciones y talleres breves de formación. El aprendizaje es experiencial.

19️⃣ ¿Qué tipo de resultados se pueden comunicar a autoridades o sponsors?

Evolución de asistencia, relatos significativos, percepciones de mejora y testimonios. Los informes priorizan evidencia emocional y social más que números aislados.

20️⃣ ¿Por qué incorporar talleres de memoria en la política institucional?

Porque la estimulación cognitiva colectiva reduce deterioro, mejora el clima institucional y legitima la función social de la residencia. Es una inversión ética y cultural, no sólo sanitaria.

❓ FAQ’s para Directores y Coordinadores Institucionales

Córdoba 2974, Rosario, Argentina

© Mnemos 2026